クリエイターとして、ポートフォリオを作っておきたい。でも、何から始めたらいいのか。

どんな体裁で、どんなデザインにすればいいのか。何を載せたらいいのか……

仕事依頼を獲得できるようになるためには、ポートフォリオをどう作ったらいいか? その考え方について、以前の記事でご紹介しました。

»クリエイターのポートフォリオは「作品集」じゃない! 仕事につながるポートフォリオの作り方とは? [概念編]

この記事では、その続きとして、実際にポートフォリオを作るにあたっての具体的な構成・体裁・制作のヒントをまとめました。

デザイナー、ライター、イラストレーター、写真家、ウェブ制作者など、職種を問わず使える内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。

クリエイターのポートフォリオ、おすすめの構成はこちら

「何からどう作ればいいかわからない……」という人のために、まずはポートフォリオの基本構成を一覧でまとめました。くわしくは記事の続きを読んでみてくださいね。

| PDF or 印刷? | PDFデータとして作り、そのまま印刷して渡せるようにもしておく |

| 体裁 | 変わった体裁や高額な製本はNG。印刷はクリアファイルやレール式ファイルに綴じるのがよい |

| サイズ | A4タテを推奨。業種によってはA4ヨコも検討する |

| ページ数 | 20ページ前後がよい。あまり多くても読みきれない |

| ページ構成 | 制作事例、情報ページを分けて考えると作りやすい。詳細は後述 |

| 制作ツール | スライド系アプリが手軽。デザイン系の人はInDesignが便利 |

| 更新頻度 | 1年に1回くらいは作り直すとよい |

ポートフォリオは、PDF? それとも印刷?

クリエイターのポートフォリオはPDFでデータを作って、それをそのまま印刷して、持って帰ってもらえるようにもしておきましょう。

PDFで作ったデータは、そのまま自分のウェブサイトで資料ダウンロードとして配布することができます (PDFダウンロードについては別記事で)。

一方で、商談会やビジネス交流会の場面を考えると、その場で現物をお渡しした方が、会話のきっかけになったり、印象に残るため、仕事につながりやすいといえます。「あとからPDFを見てくださいね」では機会を逃します。ですので、印刷されたポートフォリオは必ず用意しておきましょう。

ポートフォリオの体裁は「ベーシック」にこそこだわる。変わったデザインはNG

まずは、目立とう・個性を出そうの「クリエイター病」から離れる

ポートフォリオを作ろうとすると、つい「目立つデザインにしなきゃ」「個性を出さなきゃ」と思ってしまう人が多いようです。でも、そのこだわりのせいで仕事のチャンスを逃してしまいます。

- こだわりデザインで文字がない → 情報が伝わらない → クライアントは検討できない → 仕事のチャンスが遠のく

- 特別な紙に印刷された分厚い冊子 → 高価なので少ししか作れない → 仕事のチャンスが遠のく

- 変わったサイズの冊子を作る → 受け取った人は「鑑賞物」「グッズ」だと感じる → 検討資料として活用されず、収納の邪魔なので早めに処分される → 仕事のチャンスが遠のく

ポートフォリオは「鑑賞してもらうためのアート作品」ではありません。ポートフォリオは仕事を依頼してもらうための「営業資料」です。読みやすくて、情報がちゃんと伝わることが最優先です。それが相手のオフィスに置かれることを考えれば、邪魔にならない、ベーシックな体裁のほうが圧倒的にありがたいのです。

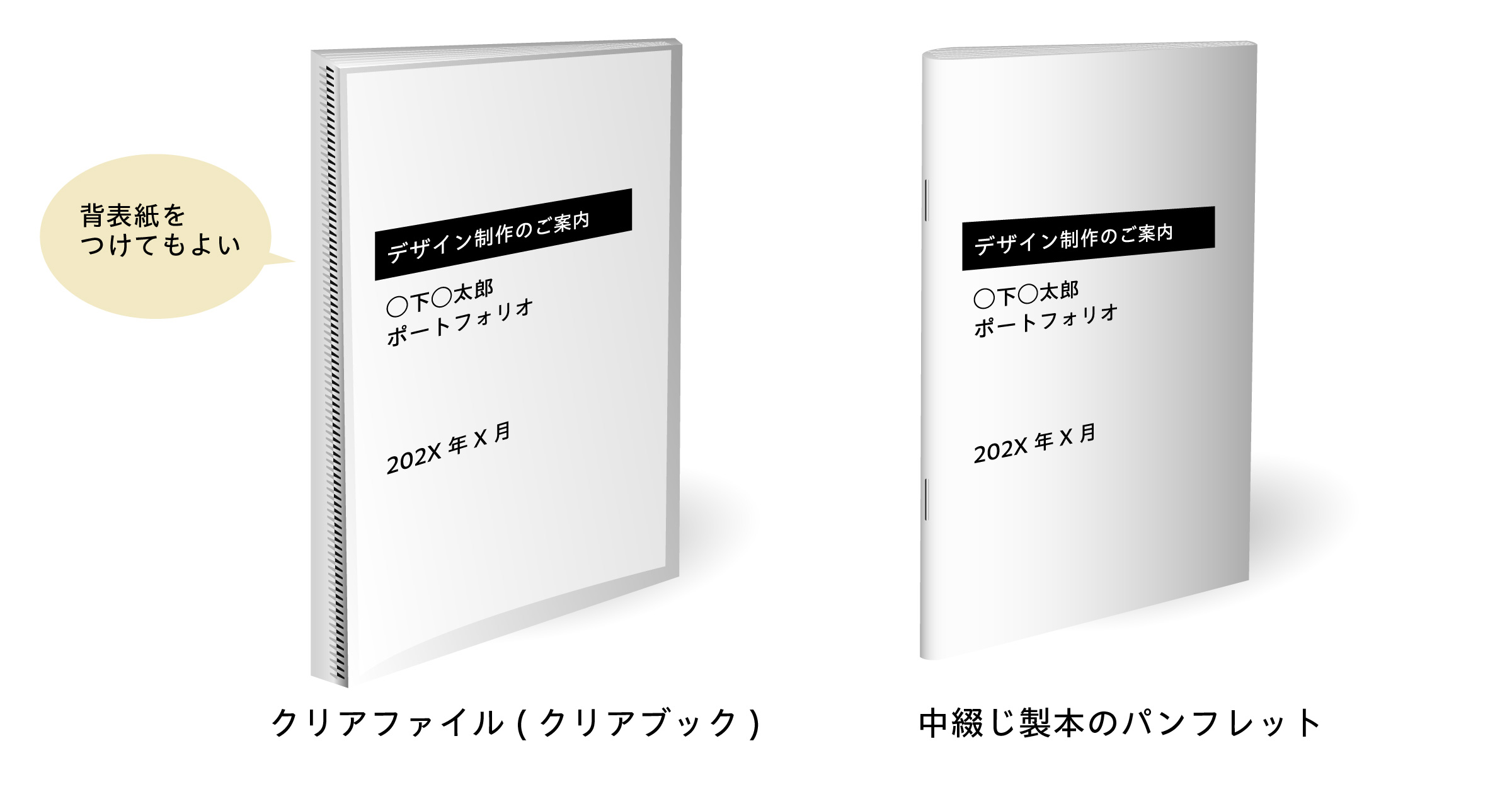

A4サイズで、クリアファイルなどに綴じるのがおすすめ。またはパンフレット製本

印刷する場合は、A4サイズで、シンプルなクリアファイル (ポケットのページが集まったファイル) か、レール式ファイルにまとめるのがおすすめです。この場合は、1ページごとに少数部ずつ印刷します。家にプリンタがある人や、安く使えるプリントサービス (キンコーズなど) が使える環境だとこの方法が便利です。

もし、少数部プリントの環境がなければ、印刷会社で中綴じ冊子のパンフレット製本を発注する方法もあります。最近はかなり安くできる印刷会社が増えているので、利用しているクリエイターさんも多いです。

ただ、それがオフィスに持ち帰られ収納される場面を考えると、背のある体裁、すなわちクリアファイルやレール式ファイルのほうをおすすめしたいです。クライアントが検討の際に必要なページだけ取って見比べることができるというメリットもあります。

サイズはA4タテを推奨。要望に応じてヨコ位置も検討する

伝統的に、デザイン系のクリエイターのポートフォリオはA4タテが常識です。この理由としては、雑誌などの印刷物の体裁に近く、オフィスの書類棚に収納しやすい、といったことが挙げられます。

一方で、主にIT系などの業界では、企業が用いる資料はほとんどが横位置です。これはパソコンのモニターが横位置であることや、プレゼンの時にそのままプロジェクターに映して使用できるからといったことが理由として挙げられます。

ということで、クリエイターのポートフォリオのサイズは、基本的にはA4タテがオススメですが、業界・業種によって個別に判断するのがいいと思います。ウェブ系などのクリエイターはA4ヨコの方が好まれるかもしれませんね。

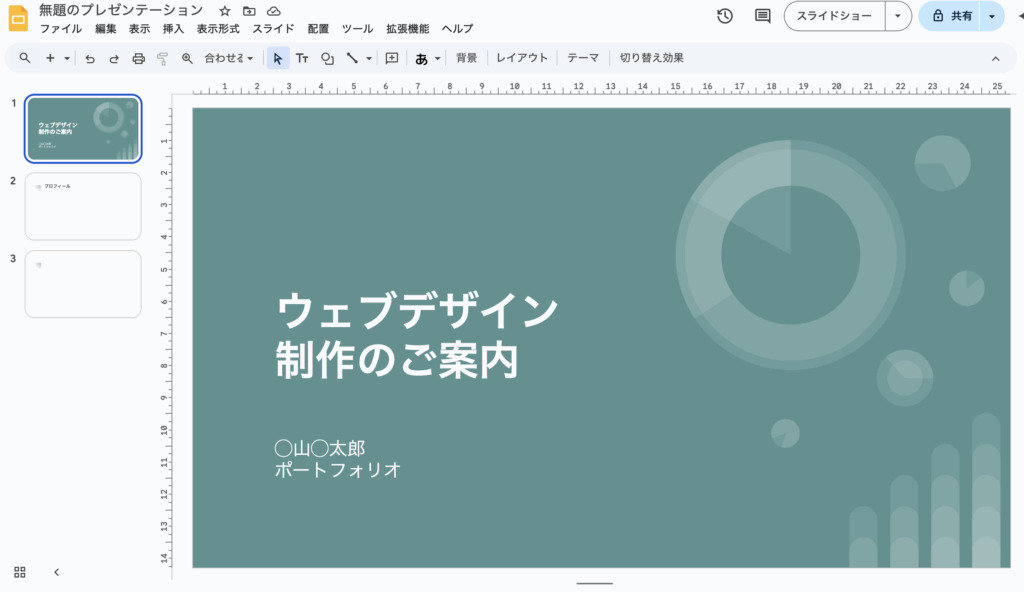

ポートフォリオの制作ツール、何を使うのがいい?

PDFに書き出すことができれば、なんでもOKです。

お手軽なのはスライド系アプリケーション

- Google スライド

- Keynote (Apple)

- PowerPoint (MS Office)

資料を作る時に使うもの。どれでも、使い慣れたものでOKです。ただし、印刷品質が気になるなら、Adobe製品をはじめとするデザイン系アプリで作る方が安心です。

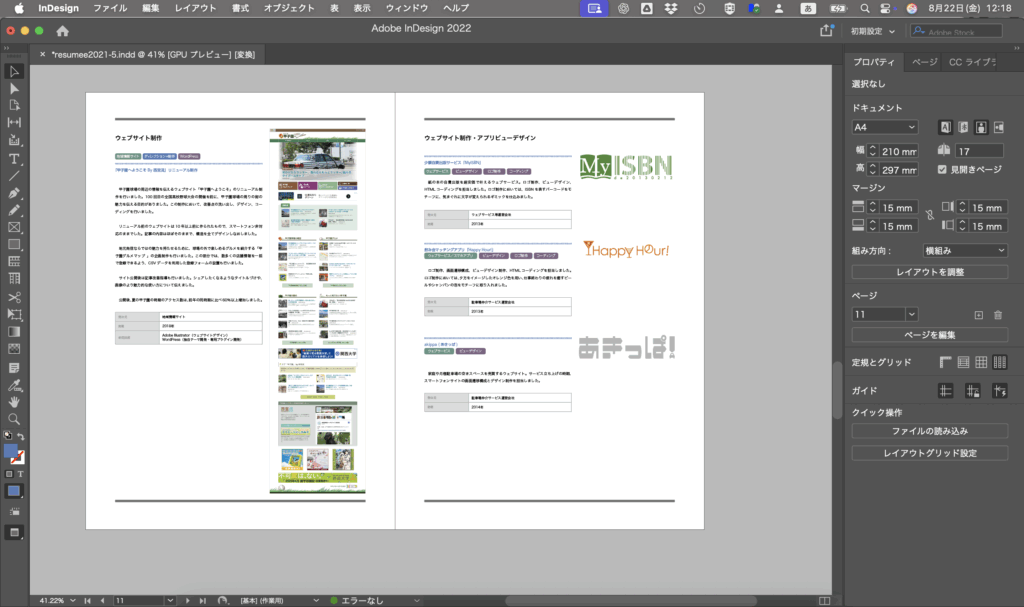

デザイン系の方なら、InDesignもオススメ

グラフィックデザインの心得がある方なら、InDesign (インデザイン) を使ってみてください。ハードルが高そうなイメージがありますが、慣れてしまえばどうということはありません。冊子を作るのに特化したソフトで、Adobe CC コンプリートプランに含まれています。.psd (Photoshop) などデザインで実際に使うファイルをそのまま読み込んだりできるので、デザイン系の実績が多い方には結局便利なはずです。

Adobe Illustrator (イラストレーター) でも綺麗に作れますが、冊子を作ろうとするとあまり作業効率は良くないですね。

ポートフォリオのページ構成のテンプレ

例えば20ページのポートフォリオを作るとしたら、こんな構成がオススメです。

| ページ | 内容 | コメント |

|---|---|---|

| 表紙 (1) | タイトル | 資料としてのタイトル。「◯◯制作のご案内」など。タイトルだけでもOK |

| 2 | プロフィール | 肩書、名前、顔写真、経歴、実績、得意分野など |

| 3〜16 | 制作例 | 依頼元の業界や、タッチなどで分類すると検討しやすい。商品カタログのように |

| 17 | スケジュール例 | 依頼をもらってから納品までのスケジュール説明。表になっているとわかりやすい |

| 18 | 料金表 | 料金の例。作業ごとの価格や、見積例、タッチ別の参考価格などでもよい |

| 19 | 依頼方法の説明 | 依頼の時に伝えてほしい情報、注意点などを書く |

| 裏表紙 (20) | 問い合わせ先への誘導 | 「お問い合わせ・ご依頼はこちら」など。問い合わせフォームURLやメールアドレスなどを目立つように書く |

作品の画像をだけを載せているクリエイターさんも多いですが、それはもったいない。情報をたくさん入れましょう。ポートフォリオに載せるべき情報については「概念編」も読んでみてくださいね。

仕事を引き寄せる! 見せ方の工夫

作品 (制作事例) は分類しよう

依頼元の業界・業種や、タッチの違いなどで分類して掲載するようにしましょう。分類して、ページごとにまとめて載せるようにすると、「あ、このクリエイターにはこういうことが頼めるんだな」ということが視覚的にも伝わります。すると依頼のチャンスが増えます。

文字 (=情報) を入れよう

作品画像だけを掲載するのはNG。とにかく、自分で思っているよりも多くの文字情報を入れてください。作例ごと、あるいは分類ごとに「この依頼をもらった際はこんなふうに制作しました」という方向性の説明を入れましょう。

表を活用しよう

情報をわかりやすくするため、表を積極的に使いましょう。例えば、スケジュール説明は日を追った進行表のような体裁になっていればわかりやすいですし、作例ごとのコメントも「依頼元業種/使用ツール/制作期間/コメント」といった小さな表にまとめると、自分でも書きやすくなります。

FAQ (よくある質問、疑問)

Q. ポートフォリオのデザインってどうしたらいいですか?

デザインよりも内容の方が大事なので、読みやすい体裁が整っていればなんでもOKです。スライド系アプリケーションのテンプレートを使ってもいいくらいです。

Q. タイトルはどうしたらいい?

おすすめしたいのは「制作のご案内」「サービス資料」のようなタイトルです。なぜなら「これは、仕事依頼を検討していただくための資料です」という意思が表現されるからです。「作品集」だとどうしても、作品を鑑賞する冊子というイメージがついて回るので、あまりおすすめはしません。また「Works」のような英単語はやめましょう。

Q. ポートフォリオの印刷はどうしたらいいですか?

クリアファイル等に綴じる場合は、自宅のプリンタか、もしくは、レーザープリンタを使えるサービスで印刷します。このようなプリントサービスで有名なのはキンコーズですが、最近はコワーキングスペースなどで安く提供されていることもあります。

ただ、そういったサービスが周りにないという場合に、1枚ずつの印刷を印刷会社に発注すると、意外と高くつく場合があります。そういうときは、中綴じ冊子のパンフレットも検討してみましょう。

Q. 印刷したポートフォリオは、左綴じ? 右綴じ?

特に決まりはないのですが、クリエイターのポートフォリオは、左綴じのほうが圧倒的に多いですね。

Q. どの作品を載せたらいいかわかりません

たくさん作品があっても、全部載せるのは現実的ではありませんので、ある程度は絞る必要があります。

次のように判断しましょう。

- 自分の作例を分類してみて、その中で最も見せる価値があるものは…と考えると絞りやすい。

- 自主制作の作品 よりも 仕事で依頼された作品 を選ぶ。

- 自分がこだわっているタッチ よりも 仕事の需要があるタッチ を選ぶ。

Q. 仕事で依頼された作品を載せていいのかわかりません

ふつうは制作者に著作権があるので、問題になることはありませんが、著作権を譲渡する契約 (あまりすべきではありませんが) をしている場合は注意が必要です。おすすめなのは、受注時に確認しておくことです。「制作例としてポートフォリオなどに載せる場合があるので、ご了承ください」と受注時にあらかじめ同意をもらう、あるいは契約書に書いておきましょう。

Q. ポートフォリオはどのくらいの頻度で作り直すのがいい?

半年〜1年に1回くらいは作り直すのがいいでしょう。

古い情報をそのままにしておくと、「今も活動しているのかよくわからない」と思われてしまったり、せっかく興味を持ってもらっても連絡の行き違いが発生したりというデメリットがあります。一方、あまりに頻繁に作り替えるのも、手間や印刷代を考えると無駄が多すぎます。なので、だいたい1年に1回くらいがおすすめです。

まとめ: 仕事につながるポートフォリオを作ろう

この記事でお伝えしたかったことは、次のようなことです:

- クリエイターのポートフォリオは、PDFデータだけでなく、印刷して現物を渡せるようにもしておく

- サイズはA4タテ、印刷はクリアファイル等

- 変わった体裁や高額な製本などのこだわりは仕事を遠ざける

- 作品を載せるだけではなく、説明文をつける

- スケジュール例、料金表、依頼方法の説明など、仕事依頼に関する説明ページも作る

- 制作ツールはスライド系アプリ、InDesignがおすすめ

- 1年に1回くらいは作り直すとよい

「ポートフォリオはクリエイターの表現なんだから、自由に作ったっていいじゃないか!」という意見はごもっとも。ですが、ビジネスの現場においてどう信頼されるか、仕事の依頼が来やすい方法というのは、ある程度「型」があるものなのです。ですから、もし仕事を獲得したいと思うならば、この記事でご紹介したようなことを取り入れてください。

あなたのポートフォリオが、また次の仕事を引き寄せてくれますように。

![クリエイターのポートフォリオは「作品集」じゃない! 仕事につながるポートフォリオの作り方とは? [概念編] クリエイターのポートフォリオは作品集ではない。仕事につながるポートフォリオの作り方とは](https://creatorslist.jp/wp-content/uploads/2025/07/creators-portfolio-is-not-a-collection_rep-150x150.jpg)

![常により良いもの作りを目指して – ウェブデザイナー arne・ 船石 琳子さん[クリエイターインタビュー] work-img](https://creatorslist.jp/wp-content/uploads/2024/08/work-img-150x150.jpg)

![お客様の「好き」を知っているからこそ、喜んでいただけるものを作れる - AJICO DESIGN・小野マキさん [クリエイターインタビュー] sakuhin_03](https://creatorslist.jp/wp-content/uploads/2024/05/sakuhin_03-150x150.png)

![お客様の想いを受け止めたうえで、イメージ以上の形にして喜んでいただきたい。 - イラストライター あまちゃ工房・天野勢津子さん [クリエイターインタビュー] amano_1bousai](https://creatorslist.jp/wp-content/uploads/2024/03/amano_1bousai-150x150.png)